Rima Nurkomala

Sumber: Bing Image Creator AI/PS

Kota kembang gemerlap dalam malam

Terangnya sampai ke sudut kamar

Tempat kita bergelut dengan kata

Kita hanya menjadi penonton dari temaram lampu kosan

Tentang mereka dalam hiruk-pikuk kota

Nun jauh di sana ada wajah yang menunggu

Dan kita berpeluk dalam rindu yang mencucup

Kota kembang merajuk

Membujuk untuk bertahan

Namun kita harus pergi seusai purnatugas

Jika ada sebuah alasan untuk pulang, itu hanya satu. Perempuan hebat yang tak akan pernah terganti. Tak ada yang membuatku untuk bertahan di sebuah kota tempat aku bergelut dengan buku-buku kuliah. Meskipun Bandung menawarkan segala, masa depan, dan cinta, aku tetap tak bergeming. Aku pulang menuju kampung halaman. Meninggalkan Parijs van Java dan cinta.

Perempuan hebat itu kupanggil ibu. Masih jelas terukir dalam ingatanku, saat aku pulang usiamu sudah menginjak 57 tahun. Langkahmu, gerakmu masih cekatan, namun beberapa kerutan kutemukan di wajahmu. Perlahan kau menua Ibu dan aku takut. Kehilanganmu adalah hal yang paling menakutkan.

Aku selalu terpukau denganmu. Kau adalah gadis kecil yang dibesarkan oleh seorang Ibu yang kupanggil Emak. Gadis kecil yang tak pernah mengenal sosok ayah. Tetapi mampu membesarkan delapan anakmu tanpa keluh. Meski pun kau tak menikmati pendidikan tinggi, namun kau titipkan mimpi itu pada anak-anakmu. Kau biarkan anakmu ini mencium aroma kampus.

Aku pulang Ibu. Kembali ke pangkuanmu. Aku tidak ingin kehilangan waktu lagi. Ingin kuhabiskan semua waktuku untuk menemanimu. Mendengar kisah hebatmu sambil menikmati senja di depan rumah. Jika aku mampu, aku ingin membahagiakanmu meski yakin itu tak banyak. Tak sepadan dengan apa yang kau berikan. Tapi, aku ingin. Meskipun pada kenyataannya, kau yang begitu banyak memberi. Sedewasa apa pun aku saat ini, di matamu aku tetaplah kanak-kanak yang selalu kau kasihi.

*

Itu lima belas tahun yang lalu. Kini usiamu menginjak 72 tahun. Langkahmu mulai goyah. Sesekali kau mengeluh saat tak mampu berdiri dalam salatmu. Kakimu tak lagi kuasa berjalan jauh. Sesekali tanganku kau jadikan pegangan saat berjalan. Rambutmu yang memutih mulai menipis. Setiap kusapu kamarmu, rambut-rambut putih itu berserakan di lantai. Kerutan di wajahmu semakin nampak Ibu. Namun, engkau tetaplah Ibu dan kami adalah anak-anak kecilmu.

Ibu, kau masih memanggilku dengan nama kecilku. Kau selalu memanggilku seperti itu, meskipun aku sudah dewasa, menikah, dan memiliki dua orang anak. Seingatku kau tak pernah memanggilku dengan namaku sendiri.

Waktu berjalan gontai dan sekarang sudah berbelas tahun sejak kepulanganku. Aku masih ingat apa alasanku pulang. Membalas semua pengorbananmu. Aku ingin membuatmu bahagia. Melihatmu tersenyum, membawakan makanan kesukaanmu, membuat masakan yang kau ingin, membawamu berlibur untuk melepas penat, atau memberikan hadiah istimewa. Namun, itu hanya sekadar ingin yang terjadi hanya sebuah kontradiksi.

Pada suatu sore indah yang seharusnya sudah aku nikmati, aku masih berkutat di dapur. Seragam kerja masih belum kulepas, aku siapkan makan malam untuk keluarga. Bagi perempuan yang memilih bekerja sepertiku. Aku sudah memahami, jika setelah bekerja seharian di sekolah jangan berharap bisa langsung beristirahat dengan tenang. Ada setumpuk pekerjaan yang menunggu untuk kusentuh.

Kau memanggilku.

Segera kumatikan kompor yang masih menyala dan kuhampiri dirimu.

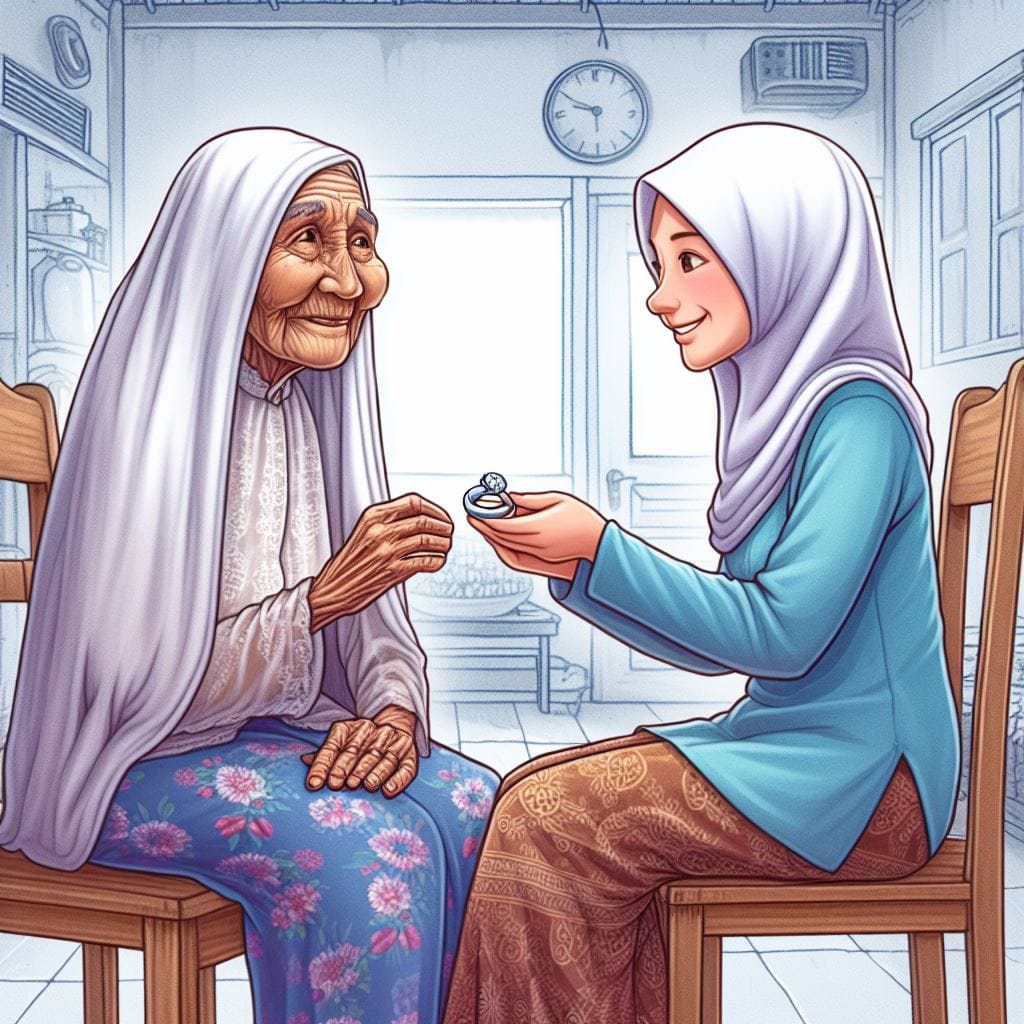

Kau sodorkan sebuah cincin emas padaku.

Aku pun bertanya, “Ibu mau menjual cincin? Ibu sedang butuh uang?”

Engkau menggeleng sambil berkata, “Pakai ya cincin ini. Ingat jangan dijual.”

Kuterima cincin yang kau sodorkan. Aku kehilangan kata. Semua tercekat di tenggorokan. Setetes air mata jatuh. Tanganku gemetar.

Ibu ini bukan hal yang kumimpikan saat aku memilih pulang. Mestinya aku yang memberikan sebuah cincin dan memakaikannya di jarimu yang mulai keriput. Bukan sebaliknya.

Aku tahu Ibu, tak ada satu pun perhiasan yang melekat di tubuhku dan kau begitu jeli melihatnya. Maafkan aku ibu. Gaji honorku sebagai guru kadang hanya cukup untuk makan satu bulan dengan menu yang itu-itu lagi.

Kebaikanmu pun bukan hanya padaku Ibu.

Betapa sering kau memintaku untuk mentransfer uang untuk kakakku.

“Yang, kirimkan uang ini untuk kakakmu yang di Tasik. Lumayan bisa menambah biaya masuk sekolah.”

“Yang transfer uang ke Iin buat biaya masuk pesantren anaknya yang kedua. Nambahin sedikit.”

Atau.

“Yang kirimkan uang ke semua kakakmu. Masing-masing dua ratus ribu. Ibu kan kemarin menjual pohon yang ada di kebun.”

Kontradiksi apa lagi ini.

*

Dan kini aku tertunduk malu. Ragu. Mestikah kusampaikan segala kurangku padamu. Mestikah kau pun menanggung bebanku.

Sebagai guru honor aku tak tahu kapan tanggal gajian. Kadang awal bulan atau kadang di pertengahan. Sudah bulan kedua, semua honorer belum menerima gaji. Sedangkan berbagai kebutuhan datang tanpa kompromi.

Tagihan uang bangunan, iuran bulanan sekolah agama, sepatu olahraga kakak yang sudah mengecil dan meninggalkan luka lecet pada kedua ibu jarinya, cicilan mesin cuci yang sudah masuk tempo, dan rengekan si bungsu yang meminta jajan.

Kemana perginya mimpiku untuk membahagiakanmu, ibu.

Ibu, aku tak mampu menatap wajahmu. Hadirku di sisimu hanya menambah beban hidupmu. Dengan berat kusampaikan semua.

Dalam kata yang terbata aku berbicara.

“Jika sudah menerima gaji, saya akan langsung membayarnya Ibu.”

Dengan langkah yang mulai goyah kau masuk ke dalam kamar. Tak lama kau kembali duduk di hadapku.

Sepuluh lembar uang ratusan kau simpan di telapak tanganku.

Jawabmu, “Ambil ini. Jangan dulu memikirkan kapan harus bayar.”

*

Esok adalah rahasia. Aku tak akan tahu tentang apa yang terjadi. Jika kemarin adalah kontradiksi antara mimpi dan yang terjadi. Hari ini dan esok berikanlah aku kesempatan untuk membuatmu tersenyum, Ibu.

Kutelusuri waktu. Kucari di segala. Di mana kau simpan keluhmu. Namun tak kutemukan juga. Karena kau langit. Ruang luas yang terbentang di atas bumi. Tempatku bernaung***

Tentang Pengarang

Rima Nurkomala, S.S., Gr. lahir di Kabupaten Sukabumi, 15 Maret 1983 dari seorang Ibu hebat bernama Ibu Komariah dan ayah yang luar biasa. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Profesi Guru (PPG) diraih di Kampus Universitas Pakuan, Bogor. Penulis adalah seorang ibu dari Fatih Dzaqirullail dan Muhammad Sakti Arya. Selain menjadi seorang ibu, penulis adalah guru di SMA Negeri 1 Jampangkulon. Di sela-sela aktivitas mengajar, Penulis melahirkan beberapa karya antologi baik bersama Komunitas PeKa (Perangkai Kata) maupun bersama komunitas lainnya. Antologi bersama yang pernah diterbitkan, Cerita Bersama Kawan sebuah antologi puisi, Cinta Tak Bersimpul sebuah antologi cerita pendek, 99 Puisi Jampang Menerjang sebuah antologi, dan Keluarga Bahagia: Selarik Kisah Tentang Cinta dan Kehidupan. Penulis dapat dihubungi di media sosial Instagram dan FB Rima Nurkomala.